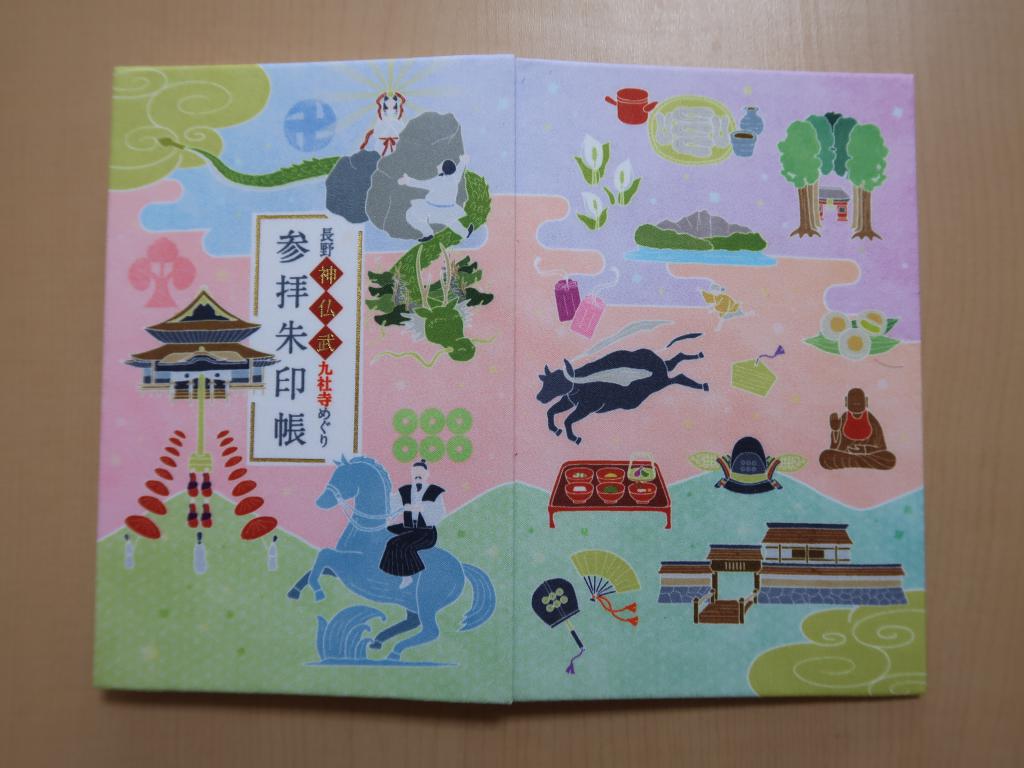

9つの社寺で御朱印をいただいて記念品をもらう

長野市にある9の社寺を巡り、御朱印を集めるイベントが、【長野 神仏武九社寺めぐり】です。

令和3年4月25日から令和4年5月29日までの1年間で、専用の参拝朱印帳を購入し、9つの社寺の御朱印を集めると記念品をいただくことができます。

善光寺の御開帳が1か月延長されたため、「長野 神仏武九社寺めぐり」も令和4年6月29日まで延長されました。善光寺の御開帳期間中でもまだまだ参加することが可能です。

参拝場所

参拝し、御朱印をいただく社寺は全部で9つです。

- 戸隠五社(奥社・九頭龍社・中社・火之御子社・宝光社)…御朱印各400円

- 善光寺・善光寺大勧進・善光寺大本願…御朱印各500円

- 象山神社…御朱印400円

長野神仏武九社寺めぐりの参加方法

最終的に9つの社寺を巡り、御朱印をいただくことがゴールとなりますので、どこから参拝しても問題ありません。

御朱印は、九社寺めぐりの印を押してもらう必要がありますので、「九社寺めぐり」を行っていることを伝えてから御朱印をいただくようにしてください。

なお、九社寺巡りでいただける御朱印は「紙札」のみです。(新型コロナウイルス感染症のまん延以降、帳面書きは控えているところが多いので、帳面書きを依頼しても対応してもらうことは難しいでしょう)

専用の参拝朱印帳(1,500円)を購入する必要がありますが、書き置きの御朱印を貼り付ける形になりますので、どこで購入しても大丈夫です。

最初に買っても、最後に買っても問題ありません。専用の御朱印帳は、「戸隠神社奥社」「戸隠神社中社」「戸隠神社宝光社」「善光寺」「善光寺大勧進」「善光寺大本願」「象山神社」のほか、「長野市観光情報センター」で買い求めることができます。

御朱印帳に加えて9社の御朱印を集めると、全部で5,400円のお金が必要となります。

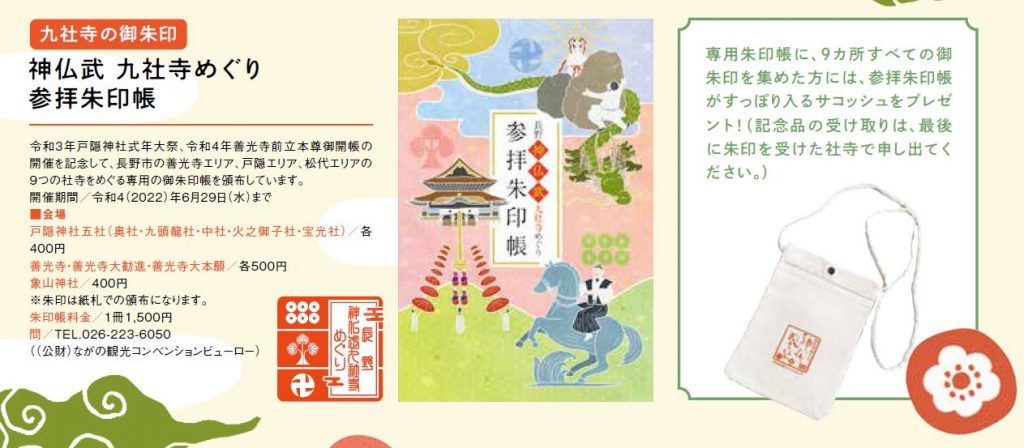

記念品

9か所すべての御朱印を集めると記念品をもらうことができます。

記念品は、御朱印帳を入れることのできる「サコッシュ」です。

9つの御朱印を集め終わったところで申告すれば、その場で記念品としてサコッシュをもらうことができます。

御朱印帳と9つの御朱印と記念品

長野9社寺巡りによって9か所の御朱印を収集・達成すると、次のようになります。

御朱印、参拝朱印帳、五社めぐりしおりの順に紹介します。

御朱印

1.戸隠神社奥社

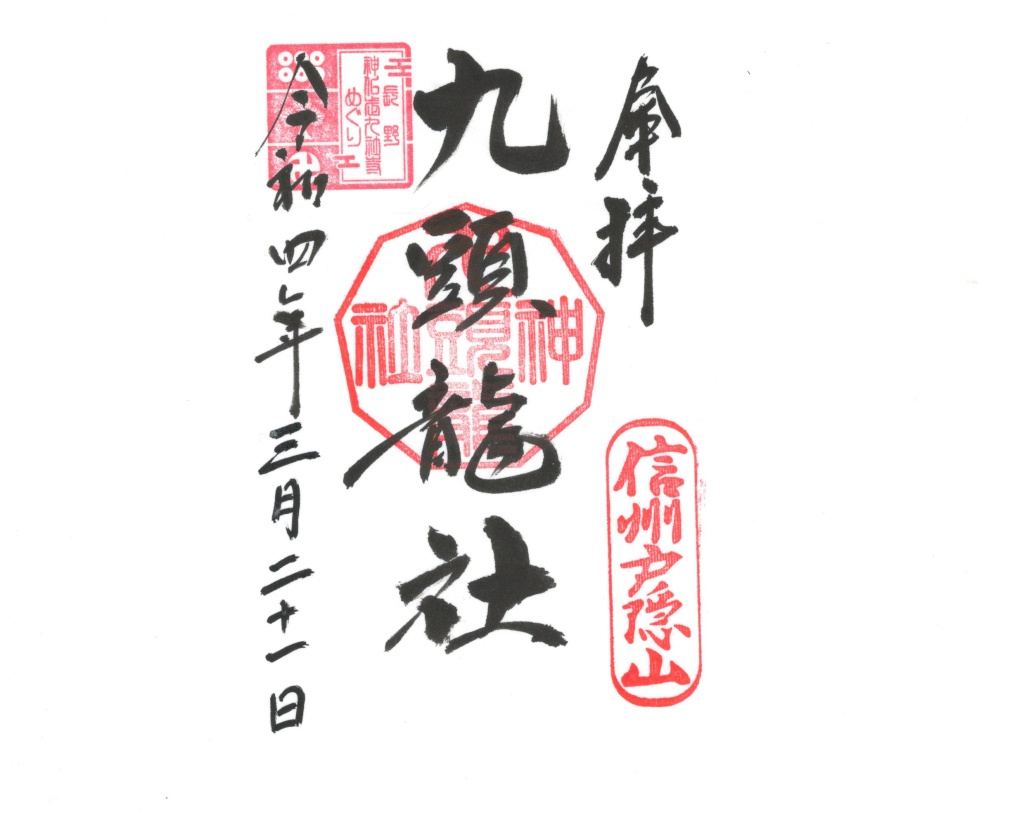

2.戸隠神社九頭龍社

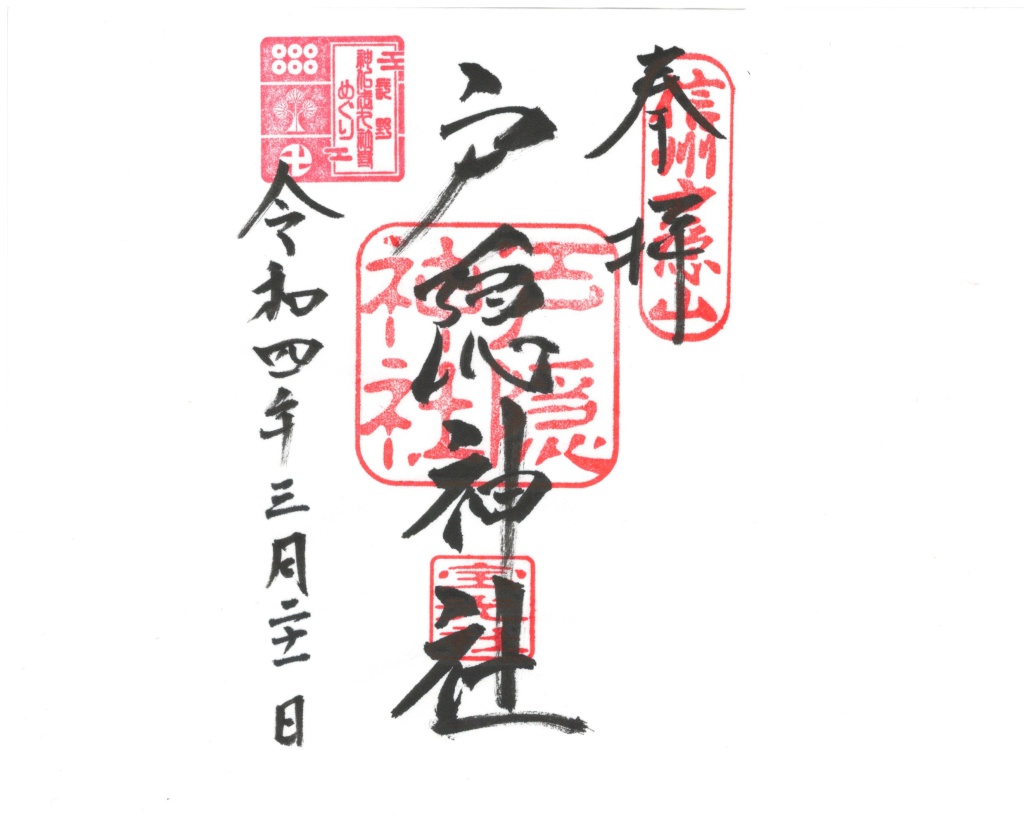

3.戸隠神社中社

4.戸隠神社火之御子社

5.戸隠神社宝光社

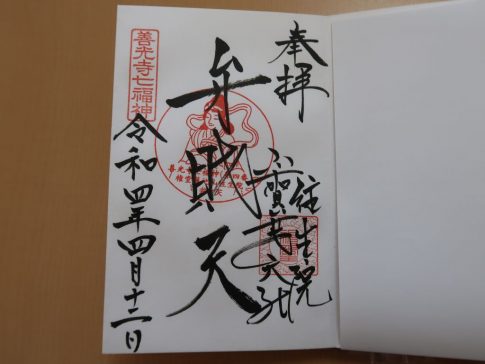

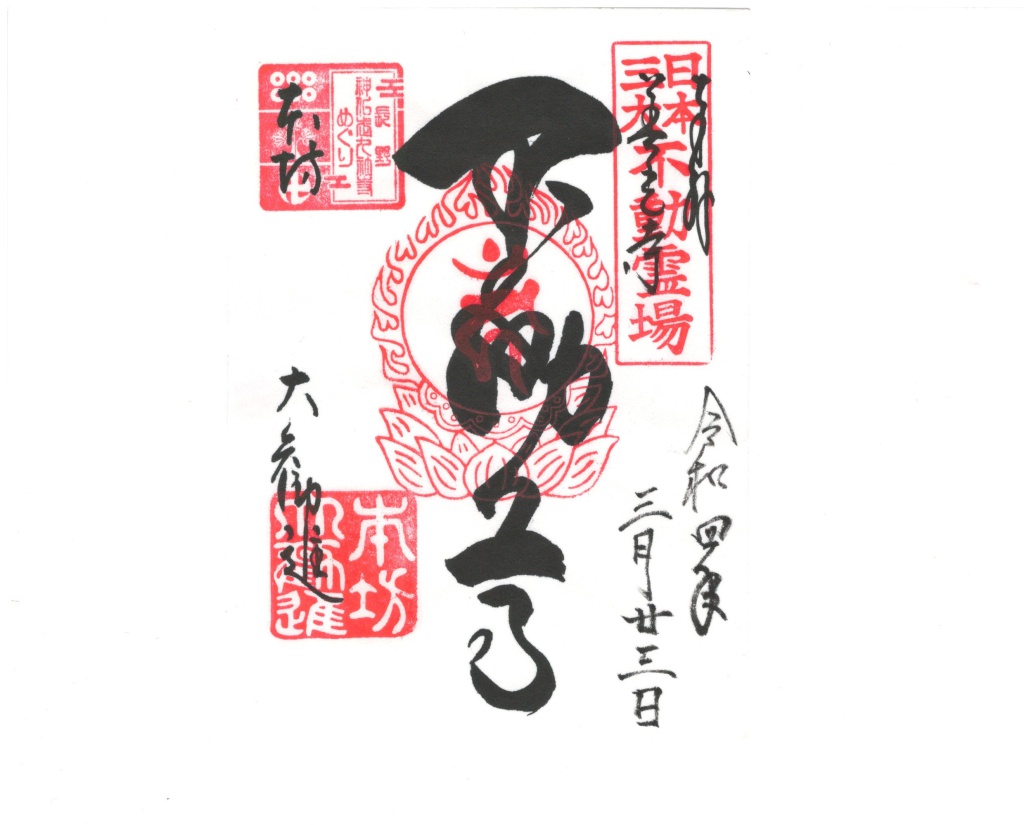

6.善光寺大本願

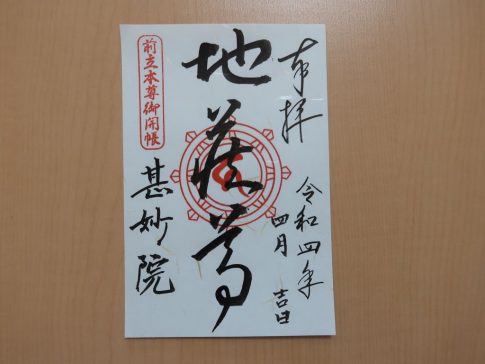

7.善光寺大勧進

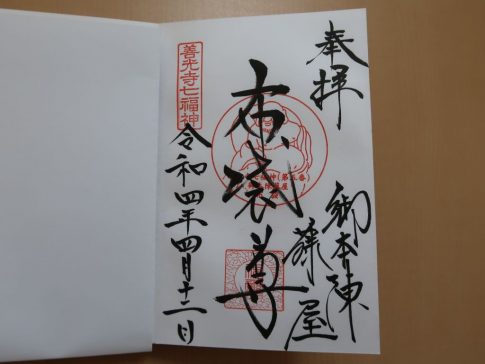

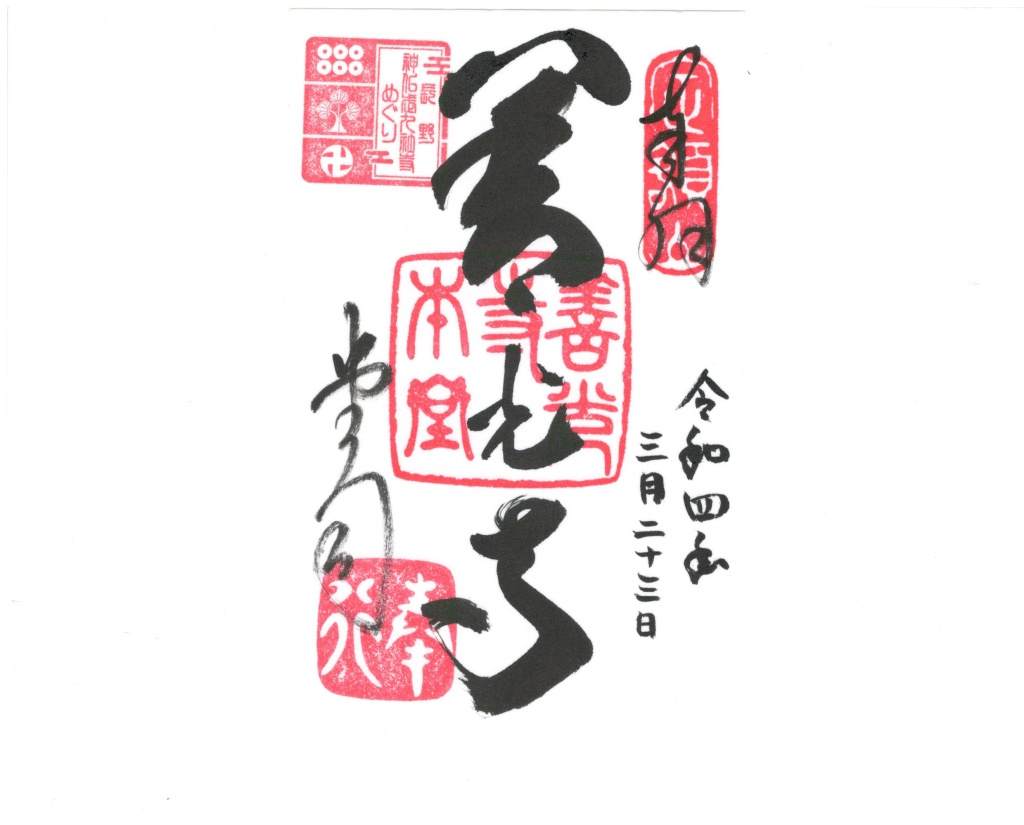

8.善光寺本堂

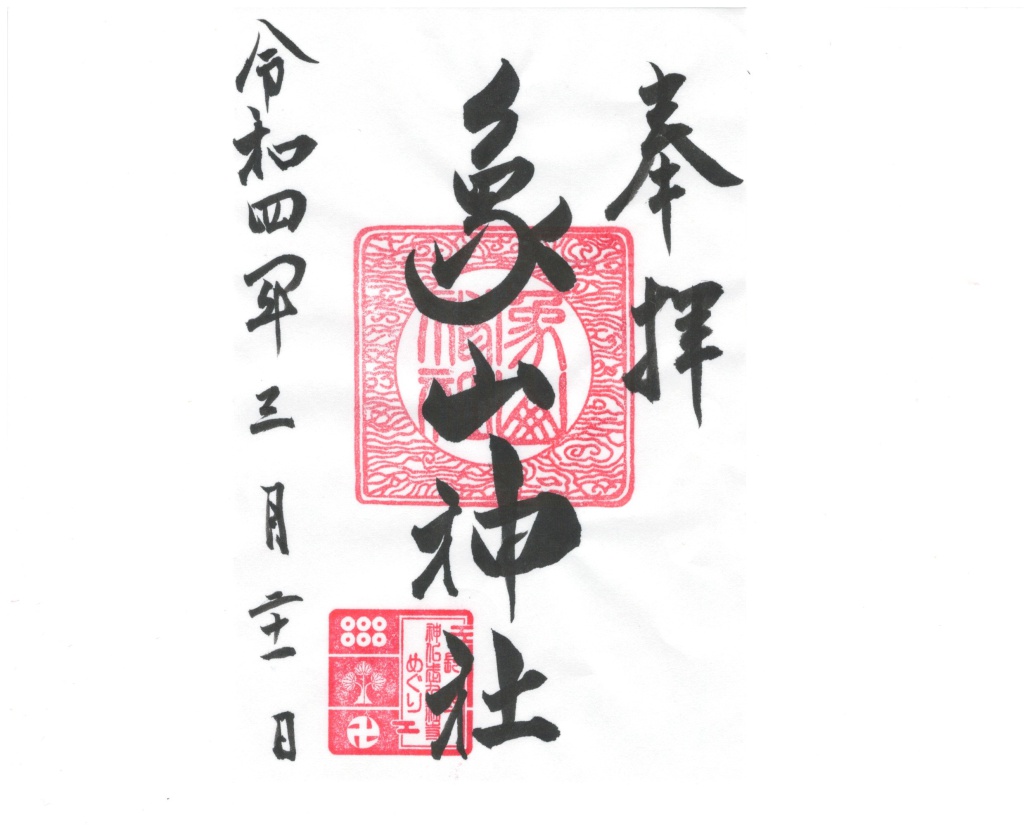

9.信州松代 象山神社

長野神仏武九社寺めぐり参拝朱印帳

専用の参拝朱印帳には、対象となっている9社寺に関する情報が記述されています。

ようこそ、神と仏と武士(もののふ)の街へ。

この朱印帳は、

長野市をゆっくり楽しんでもらうため、

市内の9社寺が共同で奉製しました。

3つの地域にある朱印を集める道のりで、

この街の歴史や文化に触れ、

「また来たい」と思っていただければ幸いです。

そして何より、9つの朱印がそろい、

あなたの願いが成就することを

心よりお祈りしております。

戸隠神社式年大祭

戸隠神社最大の祭典である戸隠神社式年大祭。古来から丑年を未年の六年毎(数え年で七年に一度)行われてきた。奥社から中社・宝光社へと遷祀された両祭神が七年に一度、奥社に渡御・御奉告なさるのが本義であった。

現在は宝光社の御祭神が中社にお渡りになり、約二週間後にお還りになる儀式をもって式年大祭としており、およそ一か月にわたって行われる。

式年大祭は国家繁栄を始め崇敬者各位の弥栄(いやさか)を祈念し、御初穂神納者各位の願意に基づき、家内安全・五穀豊熟・商売繁盛・心願成就等の御祈祷を行う。

大祭期間中は鳳輦(ほうれん)の渡御・還御・神賑行事や宝物拝観など、稀にみる盛典となる。

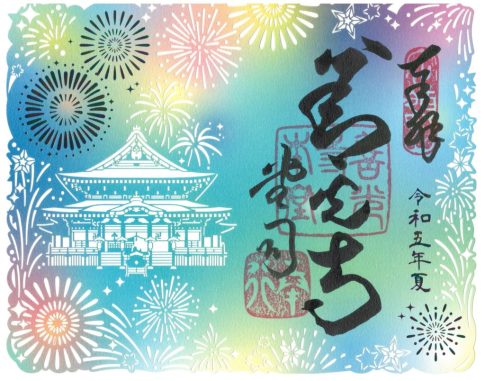

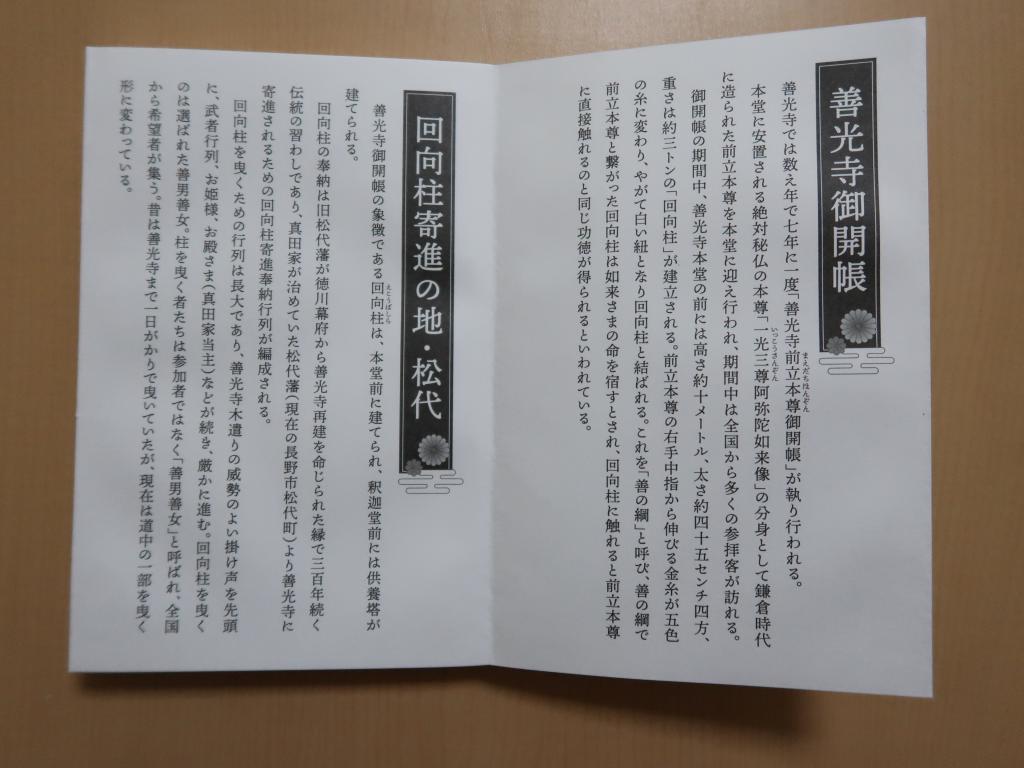

善光寺御開帳

善光寺では数え年で七年に一度「善光寺前立本尊御開帳」が執り行われる。

本堂に安置される絶対秘仏の本尊「一光三尊阿弥陀如来像」の分身として鎌倉時代に造られた前立本尊を本堂に迎え行われ、期間中は全国から多くの参拝客が訪れる。

御開帳の期間中、善光寺本堂の前には高さ約10メートル、太さ約45センチ四方、重さは約3トンの「回向柱」が建立される。前立本尊の右手中指から伸びる金糸が五色の色に変わり、やがて白い紐となり回向柱と結ばれる。これを「善の綱」と呼び、善の綱で前立本尊と繋がった回向柱は如来さまの命を宿すとされ、回向柱に触れると前立本尊に直接触れるのと同じ功徳が得られるといわれている。

回向柱寄進の地・松代

善光寺御開帳の象徴である回向柱は、本堂前に建てられ、釈迦堂前には供養塔が建てられる。

回向柱の奉納は旧松代藩が徳川幕府から善光寺再建を命じられた縁で三百年続く伝統の習わしであり、真田家が治めていた松代藩(現在の長野市松代町)より善光寺に寄進されるための回向柱寄進奉納行列が編成される。

回向柱を曳くための行列は長大であり、善光寺木遣りの威勢のよい掛け声を先頭に、武者行列、お姫様、お殿さま(真田家当主)などが続き、厳かに進む。回向柱を曳くのは選ばれた善男善女。柱を曳く者たちは参加者ではなく「善男善女」と呼ばれ、全国から希望者が集う。昔は善光寺まで一日がかりで曳いていたが、現在は道中の一部を曳く形に変わっている。

長野神仏武九社寺めぐり朱印帳には、9か所の御朱印が貼り付けられるようになっています。また、それぞれの社寺に関する説明が記述されています。

それぞれ実際に貼り付けると次のようになります。

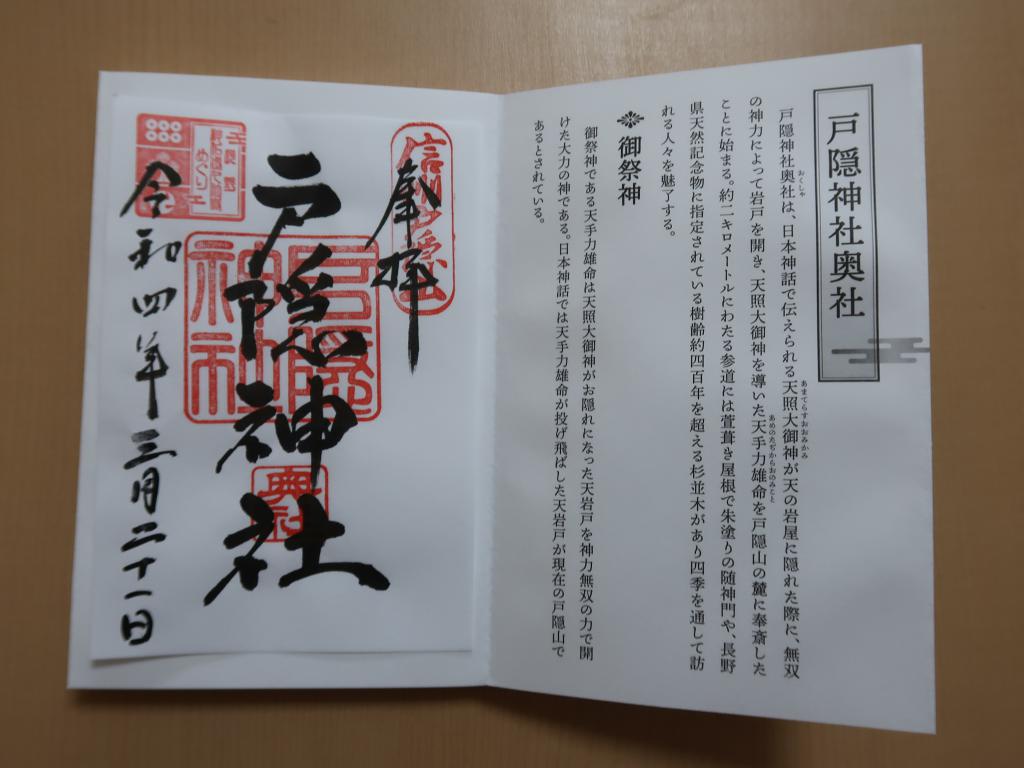

1.参拝朱印帳:戸隠神社奥社

戸隠神社奥社

戸隠神社奥社は、日本神話で伝えられる天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋に隠れた際に、無双の神力によって岩戸を開き、天照大御神を導いた天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)を戸隠山の麓に奉斎したことに始まる。約二キロメートルにわたる参道には萱葺き屋根で朱塗りの随神門や、長野県天然記念物に指定されている樹齢約四百年を超える杉並木があり四季を通して訪れる人々を魅了する。

御祭神

御祭神である天手力雄命は天照大御神がお隠れになった天岩戸を神力無双の力で開けた太刀の神である。日本神話では天手力雄命が投げ飛ばした天岩戸が現在の戸隠山であるとされている。

2.参拝朱印帳:戸隠神社九頭龍社

戸隠神社九頭龍社

戸隠神社奥社の隣に鎮座する九頭龍社(くずりゅうしゃ)の創建は奥社よりも古く、その時期は明らかになっていない。奥社の天手力雄命が奉斎される以前に地主神として奉斎され、信仰を集めてきた歴史がある。

御祭神

御祭神である九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)は、古来より水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として尊信されている。水の神である九頭龍大神は、鳥居川、楠川、裾花川、そして地下水脈を通じ越後を始め、農業に従事する人々の信仰を集めている。

3.参拝朱印帳:戸隠神社中社

戸隠神社中社

戸隠神社中社は五社ある戸隠神社の中心にあたる場所に鎮座する。境内には樹齢七百年を超える御神木や樹齢八百年を超える三本杉があり、長野市天然記念物に指定されている。社殿の天井には平成十五年に復元された狩野派の天才絵師、河鍋暁斎(かわいなべぎょうさい)によって描かれた「龍の天井絵」がある。戸隠信仰に関する歴史的資料を収蔵、展示する宝物館もある。

御祭神

中社の御祭神は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)である。日本神話によると、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸にお隠れになった際に、岩戸を開くきっかけを作った知恵の神様。学業成就・商売繁盛・開運・厄除・家内安全に御明徳がある。

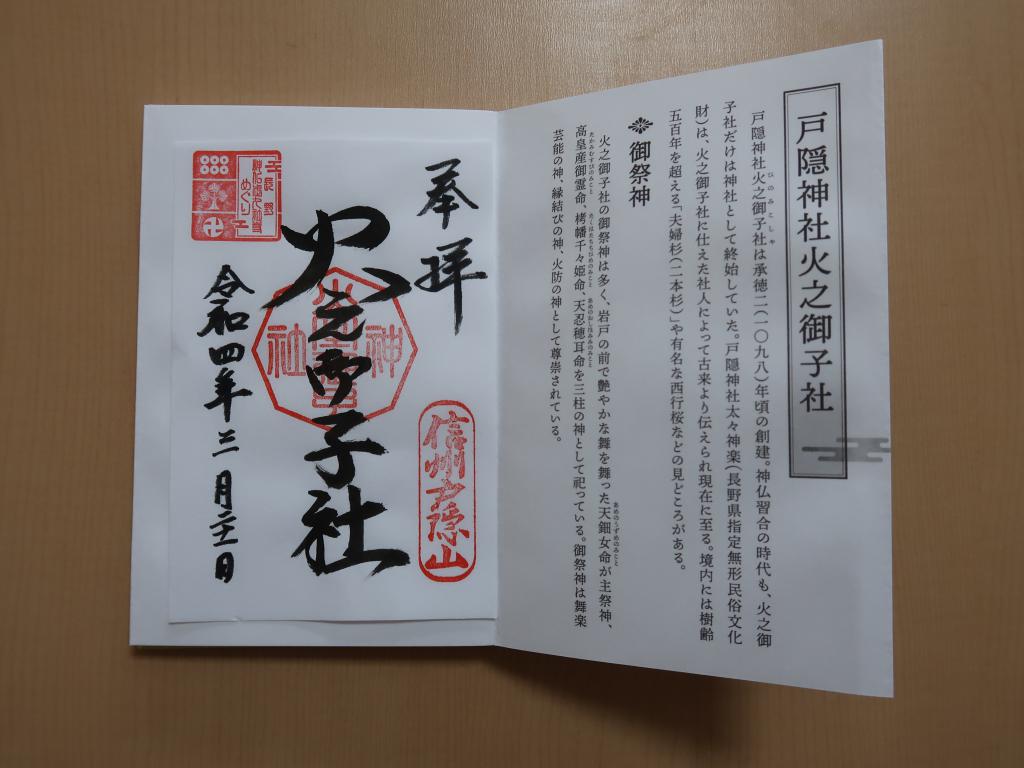

4.参拝朱印帳:戸隠神社火之御子社

戸隠神社火之御子社

戸隠神社火之御子社(ひのみこしゃ)は承徳二(1098)年頃の創建。神仏習合の時代も、火之御子社だけは神社として終始していた。戸隠神社太々神楽(長野県指定無形民俗文化財)は、火之御子社に仕えた社人によって古来より伝えられ現在に至る。境内には樹齢五百年を超える「夫婦杉(二本杉)」や有名や西行桜などの見どころがある。

御祭神

火之御子社の御祭神は多く、岩戸の前で艶やかな舞を舞った天鈿女命(あめのうずめのみこと)が主祭神、高皇産御霊命(たかみむすびのみこと)、栲幡千々姫命(たくはたちちひめのみこと)、天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)を三柱の神として祀っている。御祭神は舞楽芸能の神、縁結びの神、火防の神として尊崇されている。

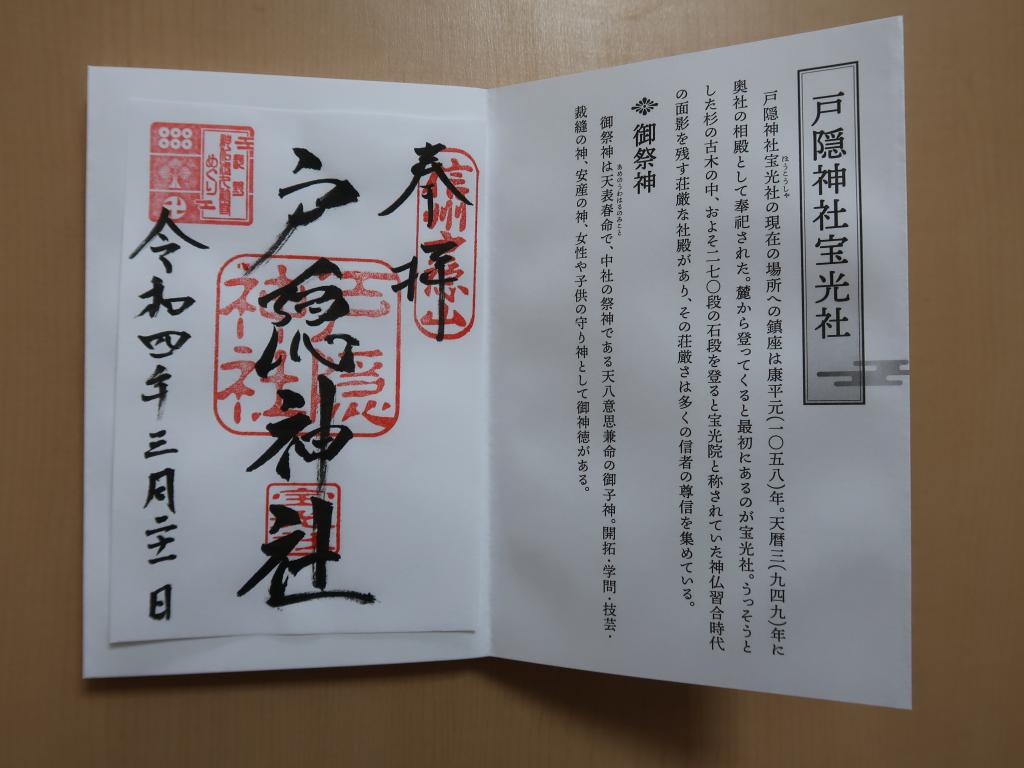

5.参拝朱印帳:戸隠神社宝光社

戸隠神社宝光社

戸隠神社宝光社の現在の場所への鎮座は康平元(1058)年。天暦三(949)年に奥社の相殿として奉祀された。麓から登ってくると最初にあるのが宝光社。うっそうとした杉の古木の中、およそ270段の石段を登ると宝光院と称されていた神仏習合時代の面影を残す荘厳な社殿があり、その荘厳さは多くの信者の尊信を集めている。

御祭神

御祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)で、中社の祭神である天八意思兼命の御子神。開拓・学問・技芸・裁縫の神、安産の神、女性や子供の守り神として御明徳がある。

6.参拝朱印帳:善光寺大本願

善光寺大本願

善光寺大本願は善光寺の創建(西暦642年)当初からその歴史を共にしてきた尼僧寺院である。皇極天皇の命により蘇我馬子の娘である尊光によって開かれた。大本願では代々の住職は公家から迎えられ善光寺上人と呼ばれる。なかでも、第二七世誓圓尼公上人(伏見宮邦家親王第三王女)は、皇族還俗の政令が発せられ、廃仏毀釈の嵐のなかで、なお尼公としてとどまらせ、善光寺を寺院として護られた。

なお、境内にある宝物殿には皇室からの御下賜品が数多く展示されている。

7.参拝朱印帳:善光寺大勧進

善光寺大勧進

善光寺大勧進は天台宗の大本山で、善光寺山内二五ケ院の本坊である。大勧進の寺名は、人々に仏法を説き作善をなすように勧誘策進する「勧進」を意味する。大勧進住職(貫主)は大本願住職の善光寺上人を共に善光寺の住職も兼ねている。戦国期に善光寺如来は武田氏によって甲斐に移された中、本尊不在の寺地を守ったのが大勧進の僧であった。なお善光寺御開帳の際には、大勧進の御宝庫に安置されている善光寺如来が本堂に鎮座される。

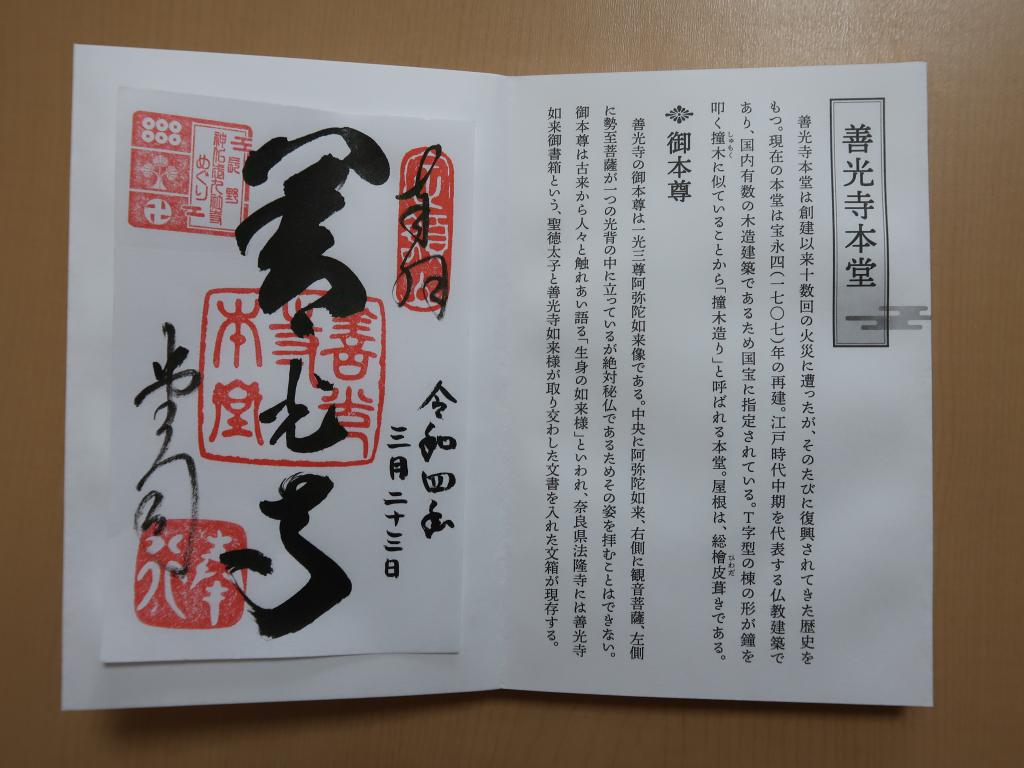

8.参拝朱印帳:善光寺本堂

善光寺本堂

善光寺本堂は創建以来十数回の火災に遭ったが、そのたびに復興されてきた歴史をもつ。現在の本堂は宝永四(1707)年の再建。江戸時代中期を代表する仏教建築であり、国内有数の木造建築であるため国宝に指定されている。T字型の棟の形が鐘を叩く撞木に似ていることから「撞木造り」と呼ばれる本堂。屋根は、総檜皮葺きである。

御本尊

善光寺の御本尊は一光三尊阿弥陀如来像である。中央に阿弥陀如来、右側に観音菩薩、左側に勢至菩薩が一つの光背の中に立っているが絶対秘仏であるためその姿を拝むことはできない。御本尊は古来から人々と触れあい語る「生身の如来様」といわれ、奈良県法隆寺には善光寺如来御書箱という、聖徳太子と善光寺如来様が取り交わした文書を入れた文箱が現存する。

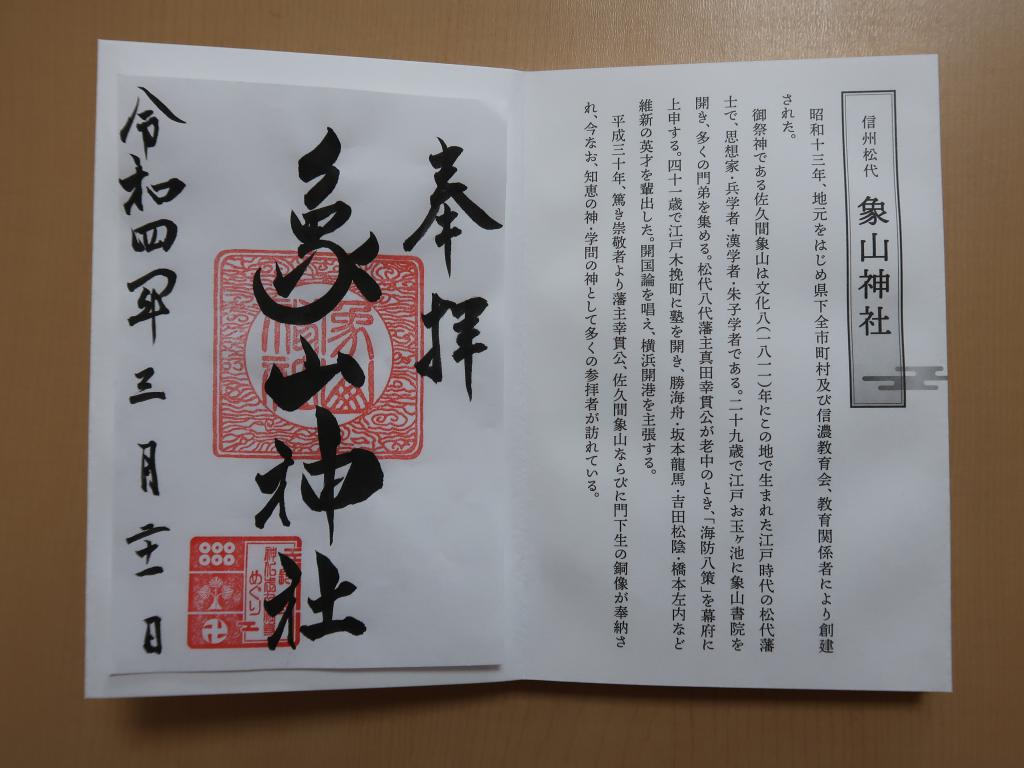

9.参拝朱印帳:象山神社

信州松代 象山神社

昭和十三年、地元をはじめ県下全市町村および信濃教育会、教育関係者により創建された。

御祭神である佐久間象山は文化八(1811)年にこの地で生まれた江戸時代の松代藩士で、思想家・兵学者・漢学者・朱子学者である。二十九歳で江戸お玉ケ池に象山書院を開き、多くの門弟を集める。松代八代藩主真田幸貫公が老中のとき、「海防八策」を幕府に上申する。四十一歳で江戸木挽町に塾を開き、勝海舟・坂本龍馬・吉田松陰・橋本左内など維新の英才を輩出した。開国論を唱え、横浜開港を主張する。

平成三十年、篤き崇敬者より藩主幸貫公、佐久間象山ならびに門下生の銅像が奉納され、今なお、知恵の神・学問の神として多くの参拝者が訪れている。

9社寺巡り達成の記念品:サコッシュ

9社寺めぐりを完成させるとプレゼントされるサコッシュです。

想像以上にしっかりとした作りとなっています。9社寺の御朱印は紙札(書き置き)で頒布されることになっていますので、朱印帳とともにサコッシュがあれば参拝時に役立つのではないかと思います。

サコッシュと朱印帳をセットで販売し、9か所の御朱印を集めた際には別のプレゼントを準備いただければいうことなしでした。

実際に朱印帳を入れてみましたが、余裕のある作りになっており、すっぽりと朱印帳を入れることができます。写真では朱印帳の先が出ていますが、入っていることを示すために敢えて頭を出しているもので、実際にはすっぽりと収納することができます。

厚手の御朱印帳でも十分に格納できるサイズです。

また、ポケットが付いており、ここにはパンフレットやチラシ、筆記具などを収納することができるようになっています。非常に便利だと言えます。

戸隠神社五社参拝記念のしおり

今回の長野神仏武九社寺めぐり、とは直接的に関係ありませんが、戸隠神社五社の参拝を達成すると記念しおりをいただくことができます。

戸隠神社の五社参拝記念しおりは、もともと実施されていたものです(一時期、在庫がなくなったということで中断していましたが、また復活しています)。

九社寺めぐりを行うと必然的に戸隠神社五社参拝も達成できるため、しおりもいただくことが可能です。

なお、戸隠神社五社参拝記念のしおりは、戸隠神社でしかもらうことができませんので、五社の御朱印をいただいた時点で申し出てください。戸隠神社のうち、御朱印をいただける窓口であればどこでももらうことが可能です。

9社寺の御朱印を効率的に集める

善光寺・戸隠神社・象山神社の駐車場や参拝に関する詳細情報を整理しました。

これから長野神仏武9社寺めぐりに参加される方は参考にしてください。