信州長野の善光寺を開山したのは本田善光ですが、この善光卿が最初に本尊を安置したのが実は長野県飯田市にある、現在の元善光寺なのです。

長野善光寺と関わりの深い元善光寺とは

長野県飯田市には、元善光寺と呼ばれるお寺がありますが、信州長野の善光寺ととても関わりが深いお寺なのです。

元善光寺縁起からその関係を見てみましょう。

元善光寺縁起によれば、推古天皇10年に信州麻績の里(現在の長野県飯田市座光寺)の住人、本田善光が難波の堀から一光三尊の如来像をつれて帰り、自宅西側の部屋の床の間に臼を置き、その上に安置したのが起源とされています。

親子3人は、朝夕、如来様を礼拝供養し、そのご利益は広く世間にも知られるようになりました。そこで、小さなお堂を建ててお移ししたが、朝になると決まって元の臼に戻ってしまわれる。

如来様は「たとえ立派なお堂に安置されていても私の名を唱える者がいないところには住めない。私はいつも西にいる。」本田善光はそれを聞いて41年もの間、臼の上に安置して供養したと言います。

その後、如来様のお告げによって長野に遷座し、建てられたお寺が、善光の名をとって「善光寺」なのです。一方で、当地には勅命によって木彫りの三尊像が残され、「元善光寺」と呼ばれるようになりました。

その時、「毎月15日間は必ずこの麻績の古里に帰りきて衆生を化益せん」という誓願が残されたことから、信州長野の善光寺と元善光寺の両方に参詣しなければ片参りとされるようになったのです。

なお、残された臼からは光輝く光明がさしていたので、「座光の臼」と呼び、元善光寺の霊宝として元善光寺で展示されています。

長野市の善光寺(信州長野善光寺)を参拝した後には、是非、飯田の元善光寺も立ち寄っておきたいところなのですが、実は双方の距離は結構離れています。

電車や車を使って2~3時間かかりますので、1日で信州長野の善光寺と飯田の元善光寺を参拝するのは少し厳しいといえます。1泊2日の予定ならば十分可能ですし、甲斐善光寺(甲府善光寺)へも足を延ばすことができます。

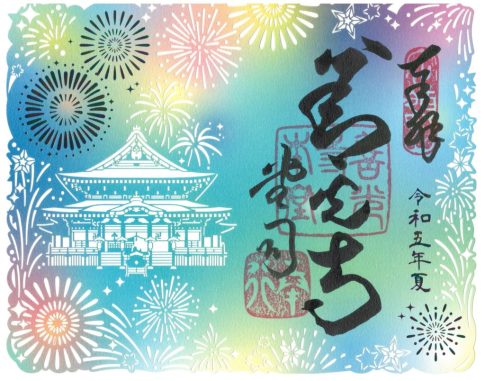

飯田の元善光寺でも信州長野の善光寺同様に御開帳が行われています。周期は信州長野の善光寺と同じですから、御開帳期間に長期的な休暇をとって2箇所を参拝するのが良いかも知れません。

関連記事

- 「牛に引かれて善光寺参り」の意味とは?

- 鳩字の額(善光寺の額)に隠れた鳩は何羽?

- 松尾芭蕉や小林一茶も善光寺を参拝!句碑紹介

- 長野市の善光寺と飯田市の元善光寺の両方に参拝しないと片参り?

- 甲斐善光寺と武田信玄の深い関係とは?

- 善光寺本尊は戦国武将の思惑で全国を流転した