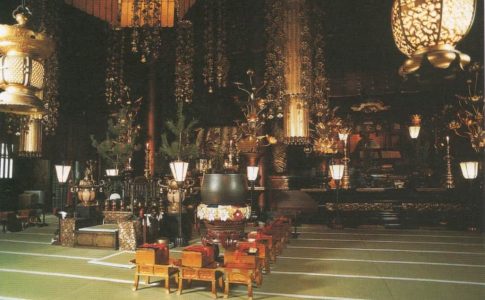

画像引用:善光寺さん(信濃毎日新聞社)

画像は善光寺本堂の内陣にある瑠璃壇です。この中に、善光寺の御本尊が安置されています。

御本尊消滅性の一方で、江戸幕府が御本尊を調査していた!

壇には、徳川綱吉の生母・桂昌院寄贈の逗子があり、その中に御本尊の入っている逗子(ずし:仏像を入れる箱)があります。外側の逗子の高さは160㎝、幅・奥行きは90㎝の大きさがあり、寛政元年(1789年)の作です。

通常時は逗子の前に竜の図柄の御戸張が下がっているため、御本尊はもちろん、逗子すら見ることができません。

過去も未来も誰も見ることのない御本尊

信州長野善光寺の御本尊は絶対秘仏であり、今までに誰も見たことがなければ、これからも誰も見ることはありません。つまり、過去も未来も誰も見ることができないものとされています。

善光寺御本尊の秘仏化の理由は、なぜ善光寺のご本尊は秘仏化したのかをご覧頂くとして、その秘仏化の理由の中で根強く言われているのが、「信州善光寺の御本尊は実は存在しない」というものです。

これは、元禄時代の江戸の時代から既に言われ続けていることのようであり、現在でもそのように考えている人は多いと言います。その理由として、度重なる火事(信州善光寺は過去に記録に残っているだけで11回焼けている)で焼失した、というものがあります。

現在の厨子が移された記録は幾度かあり、元禄13年の火事では善光寺近くの西方寺に、弘化4年(1847)の善光寺地震では本堂裏の田に避難し、後に三峰神社境内の仮堂に安置されました。昭和20年(1945)の長野空襲の際には、当時建設中だった雲上殿地下に厨子を避難させたと伝えられています。

この説によれば、御本尊が秘仏化した理由は、すでにこの世に存在していないため、誰の目にも触れることは不可能であり、秘仏化せざるを得ないということになります。

しかし、善光寺の御本尊は竜宮城の閻浮壇金(えんぶだごん)と呼ばれる金でできていると言われているため、火事で焼失したかどうかは分かりません。つまり、御本尊があるか、ないかは誰も見ることができない以上、もはや誰にも知る術がない、と言っても良いでしょう。

御本尊は厨子の中に安置されている訳ですが、秘仏であるため厨子の扉が開けられることは今後一切ありません。御開帳と言うのは、御本尊の厨子が開かれるのではなく、御本尊の身代わりである前立本尊が公開されることを言います。

御本尊の調査

江戸時代、善光寺の御本尊は日本最古の仏像として崇められ、前立本尊の出開帳(寺院を出て拝観の機会を設けること)などで善光寺信仰が隆盛を極めたとき、当時から秘仏であった故に、「御本尊はないのかも知れない」という噂が広がったようです。

そのため、元禄5年(1692)に幕府が検仏使の敬湛(けいたん)を派遣して調査し、厨子を開けて御本尊を確認したと伝えられ、これが御本尊を見た最後とも入れています。

ただし、江戸幕府による調査の様子が記載された「善光寺由来記」「善光寺名所略記」などによれば、「御厨子ハ七重ニシテ四方戸張ナリ。笈棟札に其内ハ綾飾金襴ニシテ七重二包ミ奉リ云々」とあるものの、本尊についての記述はされていない。

この点、江戸幕府の調査時に御本尊が存在していた、ということは明らかにされていないとも言えます。

ずっしり重い逗子

御本尊が安置されている厨子を動かすことが年に1度だけあります。それは、毎年12月28日に行われるおすす払いです。お煤払いとは掃除のことで、つまり年末の大掃除です。この時に、御本尊が安置された厨子を5名の奉行が掃除をします。

厨子は、サラシにぐるぐる巻きにされており当然中は見えませんが、背負子のひもがついており、万が一の時(火事など)に備え、担ぎ出すことが出来るようになっています。そして、12月28日の掃除が終わると、奉行たちが万が一に備えて厨子を担う訓練をするそうです。

その訓練では、厨子が重すぎてほとんど持ち上がらないと言われます。これは、御本尊が閻浮壇金(えんぶだごん)という特殊な金でできていることから大変重い、というのが理由です。

ですから、現在は、厨子がそうとう重い、と言うことによって御本尊の存在が明らかにされていると言うことができます。

関連記事

- 善光寺式阿弥陀三尊像(一光三尊阿弥陀如来)が美しい!

- 善光寺の御本尊が絶対秘仏化した理由とは?

- 善光寺の御本尊は本当に存在するの?根強い消滅説